到了1905年,由于梁启超对中国读者的深远影响,“少年”一词的新鲜意义及“少年中国”的概念已经随着新刊物的流传,成为中国知识分子熟悉的词语。许多革命家、作家都模仿梁启超使用少年作为笔名,争先恐后地将自己称为“少年中国之少年”“新中国之少年”。在梁启超主编的《清议报》上,能发现不少标榜“少年”的笔名,如“同是少年”“铁血少年”“今日少年”“突飞少年”。少年甚至吸引着不同政治立场的知识分子和革命者。例如,政治上反对康梁改良立场的反清革命者陈天华(1875—1905年),就在他的小说《狮子吼》中创造了一个名为“新中国之少年”的角色,但他也提醒读者,不要将其与横滨的那位——即梁启超——“少年中国之少年”相混淆。少年话语一时风靡,无疑给晚清知识界带来一股新浪潮。

命名先于行动。这些在晚清涌现的“少年中国之少年”如何在20世纪初的中国知识文化变动中扮演自己的角色,这个话题需要对晚清巨变中青年文化的各种因素仔细考察,这一次的青年文化早于“五四”“新青年”一代,并对后者有深远影响。有关近代的青春文化史,值得另外写一本书,但在此只能略加勾勒。

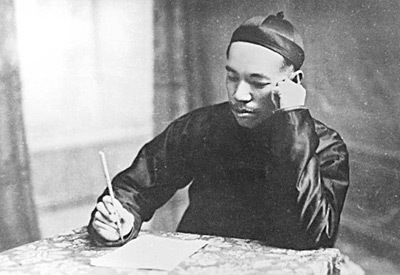

梁启超

晚清是一个人们对现实感到失望和颓唐的年代,但也是一个充满乐观精神的年代。尤其是那些仍怀有对传统的信念,渴望通过重振传统来促使国家振兴的进步知识分子,旧制度的崩溃也带来了时代的机遇,让他们睁开眼睛看到许多不同的社会和政治前景。大清帝国的败亡,也预示着作为民族国家的新中国的孕育成长。中国被迫面对的挑战同时也提供长远改变的机会。“白头再少年”,正如梁启超激情澎湃地写到的那样,时钟重置,时间有了新的开始。从1900年开始,中国文化方方面面都出现变革,这些变革引起一个以青春/青年为中心的潮流,这一潮流在新型教育、政治和文化议程的推动下,穿透了中国社会的许多层面。

在20世纪20年代晚期出现的中国成长小说中,青年接受新式教育的成长经验构成了情节发展的出发点。在像《倪焕之》这样的现代小说中——它在出版时被命名为“教育小说”——教育改革在叙事结构中起到关键作用。《倪焕之》和其他小说所反映的中国教育改革,其实早在晚清就开始了。在1860年的洋务运动期间,北京和上海都成立了传授外国语言、西方科技和现代军事知识的学校。其中最著名的有同文馆(1862年)以及在上海和广州与之类似的广方言馆(1863年)和广州同文馆(1864年)。然而中国的教育体系直到1898年才发生系统性改革,当时梁启超亲自参与创立京师大学堂(后改名北京大学),代替古老的国子监。

虽然1898年戊戌变法很快就失败了,但新式教育并未停止。1901年,清廷核准湖广总督张之洞(1837—1909年)的提案,在全国实施系统的教育改革,这一提案要求每个省成立一座大学,每个市成立一所中学,每个县要成立一个小学。这些新式学校按照西制设立,课程除了传统学问之外,还有包括科学知识在内的各科西学。1905年,清廷正式宣布废除科举考试,这一以儒家学说为根本的考试制度已经存在一千三百多年,曾经控制中国古代读书人的思想,到此落下帷幕。新式学校及其现代化的课程和教学法,给中国年轻的读书人带来崭新的学习方式;新学改变他们个人的心路历程,培养他们新的思维方式,以及催生出积极参与社会活动的新的生活方式。

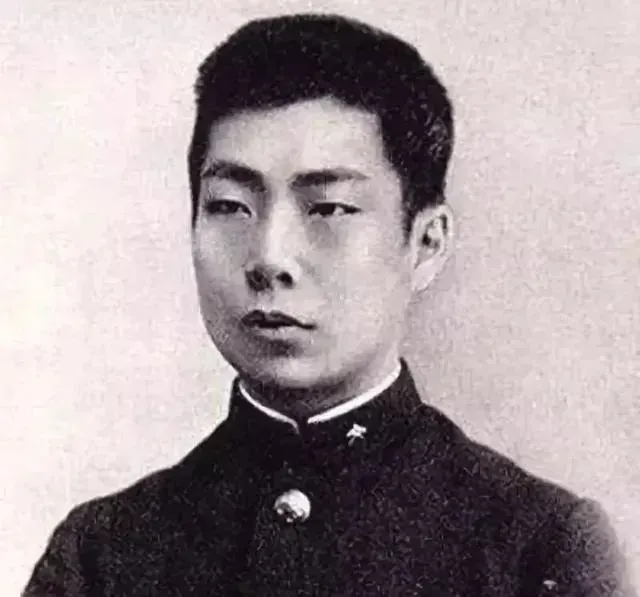

让我们来看看三位著名知识分子在新学教育中的成长。1898年,当时还名叫周树人的鲁迅,离家来到南京,求学于一所现代学校——江南水师学堂,此时他才第一次“知道世上还有所谓格致,算学,地理,历史,绘图和体操”。后来学过德语、成为小说家的鲁迅,从来没写过德国式的成长小说,但在他的许多散文里,他将自己现代意识的发展,置放在学习生涯中。他对世界新的认知,发端于在新式学校阅读诸如严复所译的《天演论》等书籍的经历。他解释说这样的阅读标志了他自己的启蒙开端,让他理解现代科学和思想观念可以改变一个人的生活,以及重塑一个国家的命运,就像这些西方知识在明治时期的日本所做到的那样。

青年鲁迅

六年后,时年十三岁的胡洪骍(1891—1962年)来到上海,他后来考取中国公学,在那里他了解到严复和梁启超所宣传的进化论,这种新鲜的学说如此深刻地影响了他,以至于他把自己的名字改成“适”,用的就是严复用来翻译社会达尔文主义信条“适者生存”的“适”字。如此改名之后,胡适后来成为新文化运动领袖之一,这个名字显示了他的雄心壮志,他要让中国变得强大,使其成为世上最“适”之国。

1905年,也就是清廷宣布废除科举考试那年冬天,十三岁的郭沫若(1892—1978年)被父母送到四川本地的一所小学。在一本照德国成长小说风格写成的极其详尽的自传中,郭沫若描述了自己的启蒙时刻:新学校的生活唤醒了他的自我意识,而且,用他在四十多年后的话说,他转变成了一只出水蜻蜓,在中国社会的蜕变中也蜕去自己的皮。很明显,这一启蒙时刻是由他后来的反思所重构的,这个时刻是超越个人的:新式教育的浸润使他能够和“新时代的出现”同步成长。郭沫若后来成为中国最著名的现代诗人和剧作家,他翻译了包括歌德的《少年维特之烦恼》和《浮士德》在内的众多西方文学作品,他后来也成为一个马克思主义历史学家,以及毛泽东时代革命文化的代言人。

在世纪之交,上百万的中国青年有着和鲁迅、胡适还有郭沫若类似的经验,他们入读新式学校,开始了解新学。这三位著名知识分子回忆自己在新式学校学习的经历,都特别强调他们的启蒙时刻,这暗示晚清中国青年成长体验的范式转变。他们所受的教育与他们的父辈有本质的不同,他们不再被传统规约,必须走在儒家修身治国的漫长道路上,他们从这条路上逃逸出去,不再只能扮演预先安排好的角色。这一代青年,突然有了自由,他们可以寻找崭新的、独立于传统之外的自我塑造(self-fashioning),由此他们可以大胆去培养自己对社会问题的敏感意识,以及开始用行动来介入国家大事。本质上,他们的教育经历被重构成一种超越个人的对民族重获青春的追寻过程。他们既是旅行者,也是改革者,他们经历的成人之旅是一场思想觉醒,不仅让他们脱胎换骨重生为“现代人”,也让他们进步到融入历史、变成历史变革主体的先锋位置。

接受现代教育的中国青年(包括留学生在内)成为1911年辛亥革命前夜中国社会变革的中坚力量。在钱穆看来现代青年本质上就是新式学校出来的“学生”。关于接受西式教育的“学生”(也被称为“洋学生”)的故事,甚至成了晚清小说中一个新的类型,大量出现题目如《学究新谈》《未来教育史》《苦学生》《学界镜》这样的流行小说。讽刺的是,这些小说在展示中国教育变革的同时,也揭露这一变革引发的问题,比如说那些自命为新潮先锋的洋学生也有虚荣、虚伪、假进步的一面。

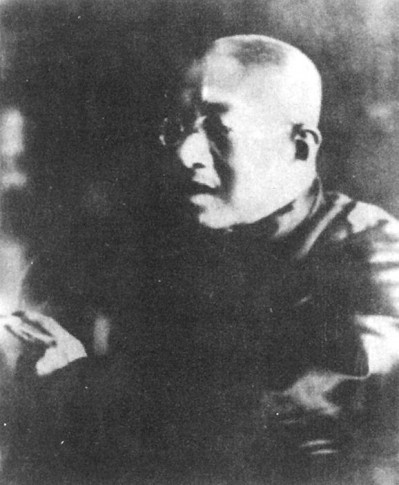

中国教育的现代化迅速引发大范围的变化,它创造了进步的机会,同时也使人不由得思考传统和现代的修身方式之间的关系。对现代教育最深刻的批评也许是由章太炎(1869—1936年)提出的,他是一位对现代化持有复杂态度的革命思想家。鉴于章太炎一面热情支持革命,同时又热衷于复古和国粹,他也可以称为一位“老少年”。在戊戌变法和辛亥革命之间,章太炎的思想经过几次转折,他对全球化的西方霸权有批判,同样也对中国现代思潮提出最为发人深省的批判,即使在今天的文化语境下,他的批判也仍有意义。这里我只关注他对现代教学方法的批评。他发现新式教育有一种有限制的规训,要学生服从学校的限制,而不是给他们提供机会来成长为有自我意识、能自我反思的个体。他将“眼学”和“耳学”加以对比,认为前者是通过自己的眼睛来探究学问的传统问学方法,使学生可以主动求知并探索学问的根源,而后者是现代学校兴起之后的新式教学方法,只能让学生接受有纪律的训练,或者更糟的情况是,用说教蒙蔽他们。

晚年章太炎

也许章太炎的警告过于超前,而中国教育只会在后来几十年里经历更多变革,变得越来越体制化。但即使从相当简化的总结之中,我们也可以理解章太炎的目的是揭示现代教育的矛盾——如果我们用当代术语来表述,那就是他凸显了自主性和制度限制之间的张力。这一矛盾此后成为一些重要的中国成长小说中的核心冲突,比如《财主底儿女们》《未央歌》,以及《青春万岁》。

现代学校的成立为学生运动铺平了道路。激进的青年通过接受现代教育完成自我塑造的过程,也同时是他们参与革命活动的过程。这两者都是中国革命期间成长小说的情节必要元素。这一情节设置的真正历史基础可以上溯到晚清。早在20世纪初就出现了现代学生运动,这不仅体现中国青年的爱国热情,也将他们的个人发展融入国家进步的宏大叙事之中,这类叙事在推翻清王朝之后越来越激进化。

虽然孙中山早在1895年就开始了反清革命起义,但“革命”这一概念直到十年之后,当新式学生大规模出现后,才对中国产生普遍的吸引力。历史学家桑兵指出晚清学生运动背后的政治动机,以及学生在推动中国革命、使之成为举国关注的焦点过程中所扮演的关键角色。在现代学校的环境中,青年学生从父权家族的控制中解放出来,追寻激进方法拯救国家的共同信仰激发与合法化了青年人的反叛。毕竟学生们就是梁启超曾经呼唤的“新民”。当他们受到激励,关心国家命运并且胸怀政治理想主义时,学生们便转化成为革命者,对抗和打破既有的秩序。晚清新式学校中越来越壮大的学生群体,很快就为接下来要发生的革命提供了人力。

在中国,第一次重要的现代学生运动发生于1902年,当时南洋公学的学生不顾当局反对组织了“少年中国之革命军”。学校敦促这一组织立即停止政治活动——这些活动包括秘密集会和公开演讲——南洋公学全体学生宣布退学。由于上海当时已经具有现代媒体,对这一事件的全面报道让南洋公学的学生运动很快变成举国皆知的热点新闻。它甚至成为全国各地持续出现越来越多的学生抗争和爱国抗议活动的典范。

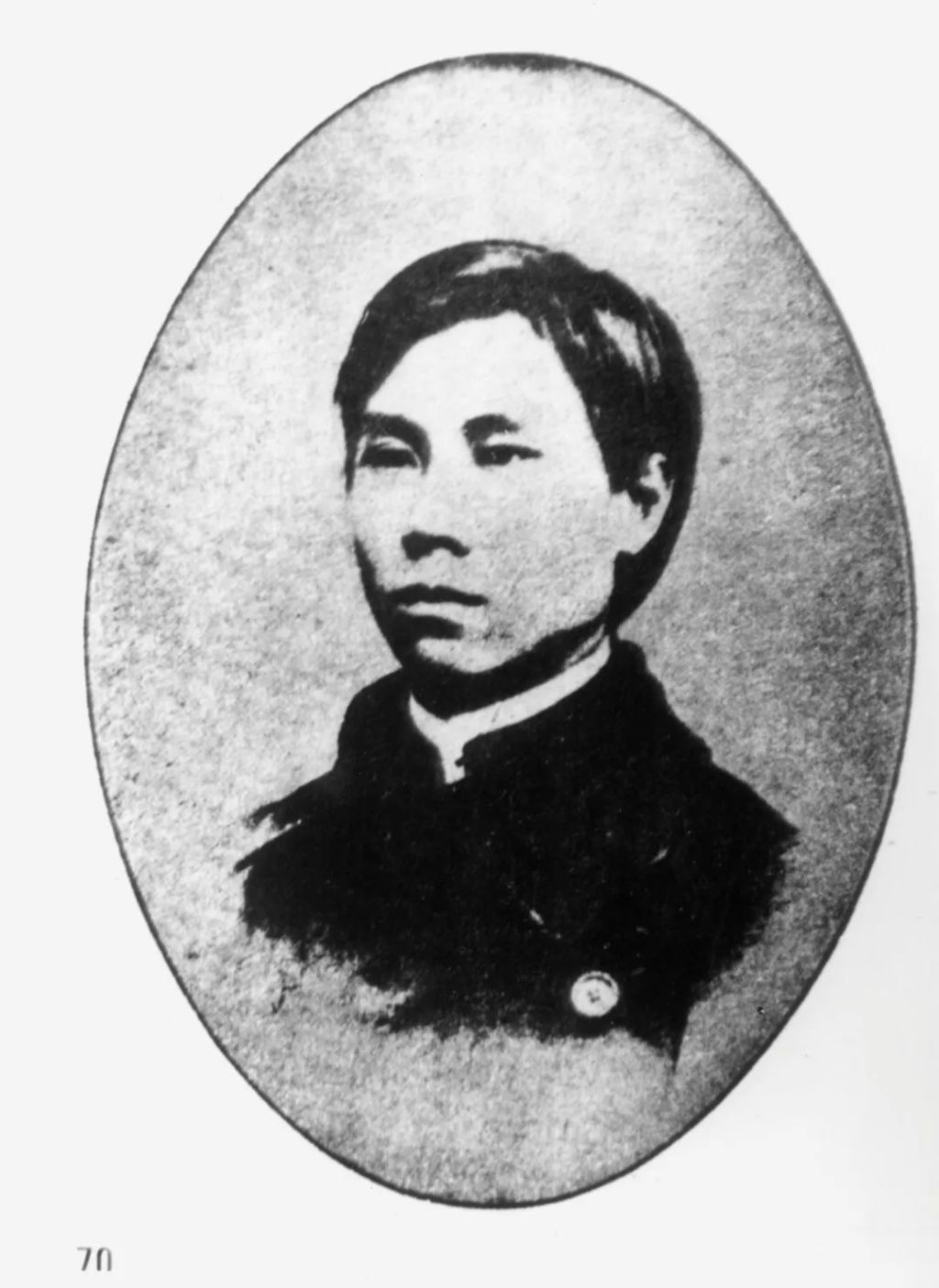

在各类进步组织的支持下,一百四十五名前南洋公学的学生创立了爱国学社。一时之间,这里成为革命青年的培训基地,而一些年长的知识分子,如蔡元培(1868—1940年)和章太炎也在其中担任导师。1903年,一位叫邹容(1885—1905年)的年轻人加入学社,并在同年出版一本题为《革命军》的小册子。这本两万余言的小书向全中国的青年宣布:只有流血革命才能救中国。邹容用激昂的语言,号召同胞参加政治革命,终结清廷的奴役。邹容在首先阐释了民主、人权和国家主权的原则之后,立刻向清朝统治者的暴政、专制宣战。他的语言简单明了,充满感染力。他宣告“人性的普世原则”,将历史进步描述为人从原始上升到文明的过程,并强调了革命之必要性。这本小册子开篇第一段是这么写的:

扫除数千年种种之专制政体,脱去数千年种种之奴隶性质,诛绝五百万有奇被毛戴角之满洲种,洗尽二百六十年残惨虐酷之大耻辱,使中国大陆成干净土,黄帝子孙皆华盛顿,则有起死回生,还命返魄,出十八层地狱,升三十三天堂,郁郁勃勃,莽莽苍苍,至尊极高,独一无二,伟大绝伦之一目的,曰“革命”。巍巍哉!革命也!皇皇哉!革命也!

南洋公学1897—1904年间的楼牌式校门。

这滚滚而来的对旧帝国的强烈恨意,以及自然坦率表达出的少年理想,都深深打动了章太炎,他为邹容的小册子写了序言以示支持。章太炎和十八岁的邹容成了朋友,在随后被称为“《苏报》案”的事件中,清廷要求上海租界查封《苏报》,并逮捕了有关的作者。按照对这一事件通行的记述,在邹容已经安全躲藏之后,听说章太炎被捕的消息,立即就勇敢地站了出来,向巡捕房自首。此后邹容和章太炎囚禁在同一个囚室中,在那里因为折磨和疾病,邹容年仅十九岁就死了。章太炎幸存了下来。出狱后,他用各种方式悼念去世的青年友人。章太炎为邹容写了一篇传记,和《革命军》一起,成为反清革命青年传诵一时的名篇。

这是在1905年,中国共和革命的分水岭,革命从鲜为人知的地下运动变成全国范围的社会运动。通过章太炎的写作,邹容的牺牲使他一夜之间成为国民英雄、道德楷模。少年烈士邹容变成了永恒的传说,以及最重要的,他成为一个偶像,可为后来的革命青年所效仿。邹容为革命事业牺牲自己年轻的生命,这也让他成为革命精神的化身,永垂不朽。最后,他赢得“青年之神”这一称号。孙中山抓住机会,借用邹容的小册子和他的英年早逝,广为宣传革命青年的义务与作用,他以此动员中国青年参与革命。在这一年末,孙中山创立了中国革命政党:同盟会。

在1905年之后,孙中山发动了一系列起义。许多参加起义的青年革命者都在行动中献身牺牲了。当革命越来越暴力,邹容的神圣化无疑起到动员年轻人参加革命的作用,他的英年早逝被用来彰显“敢为革命献身”的道德勇气。在接下来十年间,有几百位革命者为革命事业献出年轻的生命。我将在第五章论述青年的牺牲如何导致在革命成长小说中——尤其是巴金的无政府主义小说中——产生一种神圣的道德情节剧(melodramatic theater)。这一点将深刻影响20世纪中国文学中青春与死亡的烈士情结。

新式教育和革命活动共同构成了中国青年的启蒙计划——从容闳的海外留学计划到梁启超召唤新民的计划,从少年鲁迅获得现代自我意识的时刻,再到邹容化身成为青年革命之神,现代青年启蒙从教育到革命完成一个预设的轨迹。然而启蒙情节并不仅限于教育和革命;正如中国成长小说所刻画的那样,启蒙同样也发生在现代生活的多种层面,包括文化、物质、情感的层面。这一切都体现在清末影响中国青年的多种启蒙观点中。

邹容

首先,将启蒙理想引入中国知识语境,需要在哲学和文化层面上的理解,这种理解又是来自对欧洲思想文化作品的译介。例如,严复对近代欧洲的进化论以及其他多种学说的创造性阐释,打开了青年们接受现代西方哲学和政治科学的大门;与此类似的,还有自命为“东亚卢梭”的刘师培(1884—1919年),他对法国革命的平等思想的推崇,引向一种儒家化的社会主义和无政府主义宣传;鲁迅早年试图通过模仿欧洲浪漫主义诗人,来提倡一种恶魔般的主观性的个人主义。然而正如康德在回答“什么是启蒙”这个问题时所说的:“Sapere aude(敢于求知)!要有勇气运用你自己的理智!这就是启蒙的真谛。”在康德看来,启蒙意味着摆脱童稚状态,不再对他人有所依赖。这种精神应该也包括对西方启蒙思想不再一味依赖,而现代中国知识分子们,用舒衡哲的话说,“不得不用他们自己的话来提出并回答康德的问题”。

对早期现代中国青年而言,中国的转变深受西方影响,将自己从“他人的教导”中解放出来意味着完成双重任务。首先,这意味着要求个人从传统社会方方面面的限制中解脱出来;其次,这个要求同时在意识形态的意义上存有内在的张力,因为个人的自决,是一个询唤的结果。每一个青年的个体自决,发生在自己响应更高道德律令的时刻,而个体自决,为的是融入“新中国”的历史主体之中。因此,对中国青年来说,通往启蒙的道路同时意味着自我的成立和献身于国家(历史),这两者的艰难磨合构成中国成长小说的文本特征,我们在后续章节中会再回来讨论个人主体性的建立和履行历史与政治义务之间发生的复杂情况。

启蒙也可以是通过物质生活的剧烈变化实现的,正如无政府主义革命家吴稚晖(1865—1953年)回忆自己在晚清中国的成长经历时提及的,对一个来自内陆省份的青年来说,遭遇一盏电灯,就可以成为他的启蒙时刻。吴稚晖的自传揭示出启蒙更为欢快的一面,在很多时候,启蒙不是一种思想灌输,而是通过现代文明的物质便利就能潜移默化的。这也可以解释,为什么像上海这样的摩登城市会吸引成百上千的青年离开乡村和小镇,启蒙的物质主义视角凸显出空间的异质化,比如都市和乡村在启蒙话语中判然有别。一位青年从故乡前往现代都市的旅行,就是通向启蒙的旅程。李伯元的《文明小史》中详尽地描写贾家兄弟在上海旅行的章节,尽管意在讽刺,却仍可读作启蒙在现代日常生活层面如何具象地展开的文学表达。这本小说“包含将会自称中国现代性的一种新话语的重要线索”:上海浮华诱人的物质生活展示的正是一幅现代社会的图景。像吴稚晖这样的内陆省份青年,遭遇电灯这样的新奇物件可以启发他去寻找一种新的思考方式;而在更大的语境中,中国和现代西方的相遇也首先是一种文化冲击,这一冲击造成的心理就是对现代技术进步和物质文化的膜拜。

启蒙也可以是一种“情感教育”,它在青年内心培养一种情动能力,使得自我走向内面,发现抒情自我。李欧梵将从晚清到民国的现代中国作家称为浪漫主义一代;浪漫主义为青年确立了一种多愁善感的现代自我形象。中国文学中浪漫主义以及感伤主义等情感新范式的出现,可以追溯到林纾(1852—1924年)对法国小说《茶花女》(La Dame aux Camélias)的创造性翻译上。林纾翻译这本小说意在宣泄自己因妻子去世而感到的巨大悲伤。林译小说有助于宣泄情感,在这个方面可以说非常成功,因为翻译这本小说不仅仅是让他自己一直涕泣,《茶花女》的成功也感染了举国上下的青年读者,以至于严复专门写了一首诗:“可怜一曲茶花女,断尽支那荡子魂。”在林纾这里,眼泪是重要的。涕泗滂沱的感伤正与传统儒家的克制相反,体现个人内心情感的过剩,也见证了个人正在形成的主体性。林译小说奠定了另一种现代小说——所谓“中眉浪漫小说”——的出现,这一类小说后来被称为“鸳鸯蝴蝶派”。

在晚清,感伤文学的崛起常常与革命并驾齐驱。在吴趼人的《新石头记》里,宝玉从浪漫故事的主人公变成爱国者;而在现实中,许多“鸳鸯蝴蝶派”感伤小说的作者,也是革命者。比如说,最成功的感伤小说作者之一就是革命诗僧苏曼殊(1884—1918年),他的自传体小说《断鸿零雁记》(1912年)突出革命时代困于两段感情之中的主人公敏感内向的个性。小说采用第一人称,这是传统中国小说中极少使用的叙事手法,进一步强化主人公内心深处喷涌而出的过量情感。甚至可以说“革命加恋爱”这一后来在二三十年代左翼文学中流行的情节模式,在清末民初已经出现在苏曼殊的小说中了。感伤情绪的过度表达与激越的爱国热情并行不悖,两者都是为了在文学中建立现代自我的抒情主体。通过过度的情感反应,“情感教育”在个人爱情和国家革命两个层面都实现了对个体精神深层的启蒙,将青年的内在生活塑造成一种情感常在常新的所在,由此引发哀伤、愤怒、欢喜等各种情绪表达。

与这类感伤的自我表达相关的,是个人主体性的伦理自觉,由此建立的个人是独立的,不受儒家的道德和体制限制。感伤小说中的过度情感表达,可以认定是一种伦理上的革命,不受约束的泪水将抒情自我从压抑的道德教条中解放出来。此后,当“五四”时期的知识分子创造新青年的形象,发起伦理层面的最后觉悟,反对任何形态的压抑和限制,浪漫和感伤将会再次成为现代文学中的一种推动力量。

事实上,自从20世纪的黎明时刻,梁启超的“新民说”,以及早期中国无政府主义者的伦理诉求,革命者对自我牺牲的强调,这种种话语都表现出对“健全个体”(完人)的追寻。这些理想为中国青年构建了一个乌托邦愿景,未来的社会应该摒弃所有的权威、所有的压迫,将个体从一切形式的道德限制中解放出来,拥有绝对的自主性。例如,无政府主义革命的核心理想就是塑造一种全新的、前所未有的、拥有绝对个人自由的完人,这一伦理的核心是对人类善良本性的信仰。这一愿景是启蒙时代人文主义的高光时刻:青年可以通过努力实现理想,达至个人品格的最完满的建构。这种青年主体性道德建构的激进观点,后来成为巴金无政府主义小说的主题,也是后来许多社会主义小说中塑造青年英雄的伦理基础。在更具体的语境中,伴随个人自由和伦理自觉而来的是更强烈的自我意识,最终新青年一代走出梁启超的时代,对中国父权体制及整个儒家传统宣战。这将成为新文化运动之后出现的中国现代成长小说的情节主线。

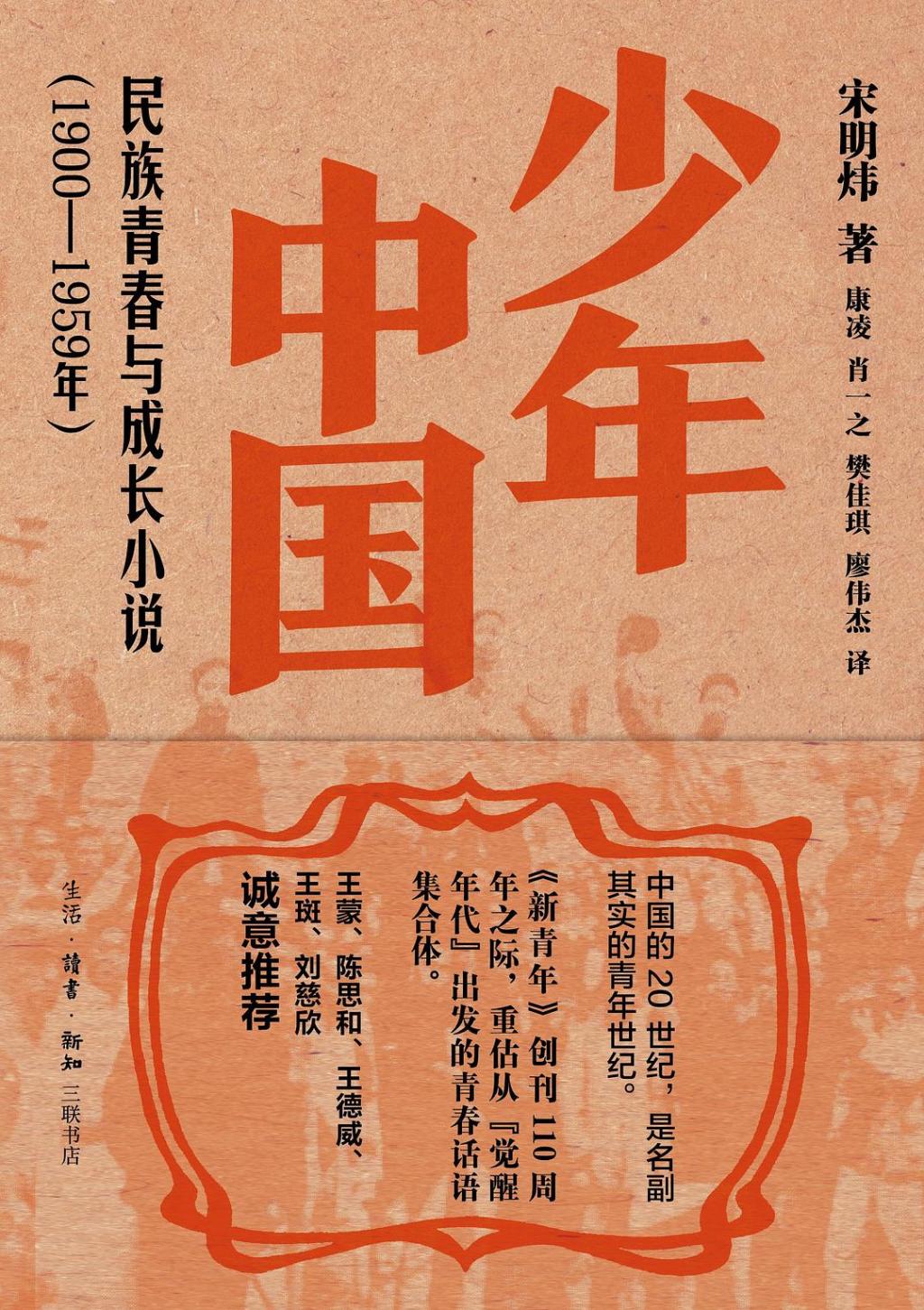

(本文选摘自《少年中国:民族青春与成长小说(1900-1959年)》,宋明炜著,康凌、肖一之、樊佳琪、廖伟杰译,生活·读书·新知三联书店2025年4月出版,经授权,澎湃新闻转载。)

聚焦经济民生、争夺华裔票仓!“对美情谊”有变?澳大利亚选战白热化

韩国敦促与美国进行“冷静、有序”的谈判,希望在7月初达成关税协议

“海湖庄园协议”操刀者Miran舌战顶尖对冲基金等机构,被驳到“语无伦次”

“半世纪来对无争议边界最深入袭击”:印巴冲突何以至此又如何收场?

诺和诺德一季度减重版司美格鲁肽收入增83%,美国市场竞争激烈下调全年业绩预期

沪农商行:2024年集团实现归母净利润122.88亿元 同比增长1.2%