85岁的上海篆刻名家韩天衡是西泠印社名誉社长,4月28日,中国书法圣地所在的绍兴兰亭书法博物馆举办了“长绳系日——韩天衡学艺八十年回顾展”,精选韩天衡从弱冠到耋耄六十多年来创作的书、画、印、雅玩等精品近180件套。如何看待这位耄耋篆刻名家的求艺之路?

韩天衡号豆庐,祖籍江苏苏州,1940年生于上海。擅书法、国画、篆刻、美术理论及书画印鉴赏。现任西泠印社名誉社长、中国艺术研究院中国篆刻艺术院名誉院长、上海中国画院顾问(原副院长)、一级美术师。出版有《中国印学年表》《韩天衡篆刻精选》《历代印学论文选》等著作一百五十余种。

韩天衡(右)在绍兴兰亭书法博物馆“长绳系日——韩天衡学艺八十年回顾展”现场

2021年,因为工作调动,笔者有幸能近身聆听豆庐韩天衡先生教诲,有机会翻阅从薄薄的《中国篆刻艺术》到《历代印学论文选》《中国篆刻大辞典》《中国印学年表》等填补印学空白的鸿篇巨作。亲眼见证韩天衡在耋耄之年仍不辍刀笔耕耘,书、画、印精品频出,更在短短四年间,又出十本专著。对于青壮年学者或艺术家而言,这也是相当惊人的高产了。感念豆庐先生每有大著问世,总不吝馈赠我学习。随着了解的深入,愈发惊叹和敬佩。作为后学晚辈,常常思索,他如何从“恋栈于方寸”的少年成长为金石大家?如何从承袭古人到“自出机杼,面目独造”?又是如何在能人辈出的当代印学界引领风潮五十年?这其中是否暗藏精进玄机,能使后学诸君于翰墨刀笔间得窥三昧?

直到韩天衡回望八秩艺途,取“长绳系日”为展题,方如晨钟破雾,豁然开朗。此次展览精选了韩天衡从弱冠到耋耄六十多年来创作的书、画、印、雅玩等精品近180件套,清晰描绘了韩天衡在艺术道路上的逐梦历程。

“长绳系日”典出晋人傅玄《九曲歌》:“岁暮景迈群光绝,安得长绳系白日。”在云霞翻涌的山巅,少年竭尽全力拉扯着缠绕金乌的绳索,暴起的青筋、奔涌的汗珠、不敢一刻懈怠的全力以赴和瞬息万变的彩霞,在那一刻,凝固成敦煌壁画般瑰丽的画面。1981年《韩天衡印选》篆刻跋语中,他写道,“百年探索,为梦也,如千坡尽头,红日楚楚。”2011年在与弟子顾琴的访谈中,韩天衡把求艺心得进一步凝炼成:“一要区别于古人,二要区别于他人,三要区别于故我。”

别古人

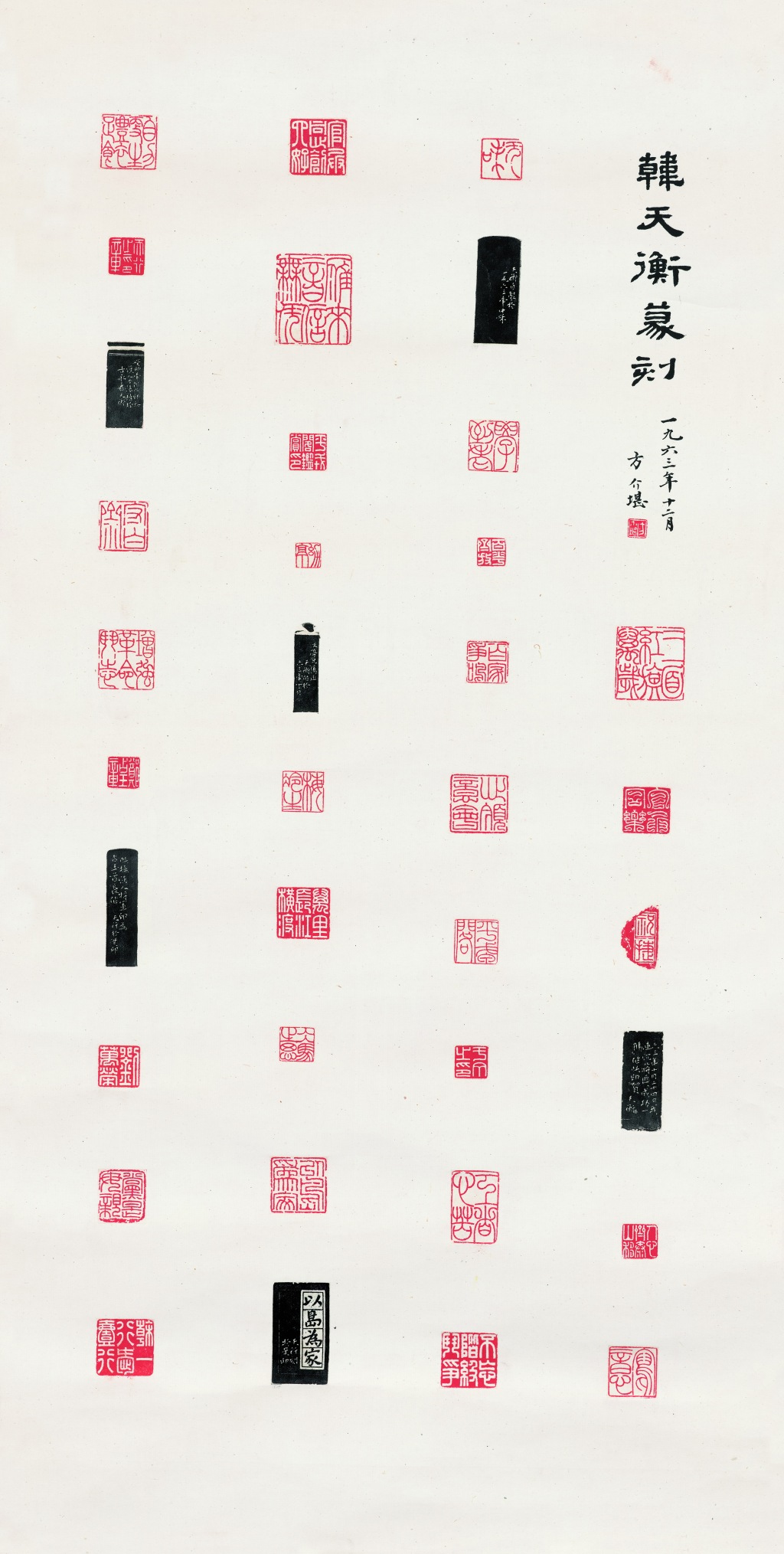

韩天衡四岁学书、六岁习印,先后师承郑竹友、方介堪、谢稚柳、陆维钊等名家。1963年,西泠印社建社六十周年,经恩师方介堪引荐,韩天衡首次参加西泠印社的展览。因为六十周年社庆展是新中国成立之后西泠印社第一次恢复活动并办展,十分隆重,诸多成名已久的老社员纷纷前来观展。初出茅庐的韩天衡受到不少老先生的褒扬。其中,西泠印社元老之一,与王福庵齐名的唐醉石先生当场断言,“这个人二十年以后一定是印坛巨子”,遂收藏了韩天衡的参展印屏。老先生可谓慧眼如炬。本次回顾展中最早的一幅印屏由方介堪先生于1963年12月题款,虽比唐醉石先生收藏的那幅参展印屏晚半年,而印风延续。这幅作品线条稳练、精确,朱文印遒劲渊雅、白文印敦厚圆浑、鸟虫印匀秀工整,颇得方介堪先生“切玉”真意。

1963年,韩天衡篆刻印屏

1963年注定是不平凡的一年。二十三岁的韩天衡迎来了艺术生涯的重要转折——有再造之恩的印坛前辈方去疾赠予他一个“变”字。这位融汇浙皖两派精髓的篆刻大家,以单字为其指明艺术方向,也郑重开启了他“长绳系日”之行。

面对这道偈语般的“变”字命题,性格雄强的韩天衡选择以“硬功”破题。他深究篆刻史发现,清代篆刻名家钱松“摹汉印二千钮”、海派篆刻泰斗吴昌硕毕生治印逾两千,于是韩天衡决定仿贤追古,下苦功临摹“三千方秦汉印”作为“变”的基础。本次展览最早的一件篆刻作品“筐印将巨”的边款:“服役瓯海时临刻汉印甚多,皆磨去,此旧箧中仅见者,以敝帚视之。”摹印之勤,可窥一斑。

印《筐印将巨》,边款:服役瓯海时临刻汉印甚多,皆磨去,此旧箧中仅见者,以敝帚视之。

1970年代中,韩天衡执笔撰写《中国篆刻艺术》一书。这期间,他查阅近两千部印学著作与印谱,系统地沉浸于古玺印与明清篆刻资料之中。并将学习到的诸多风格体现在篆刻作品中。古玺、秦印、魏晋铸印、南北朝凿印、宋元官私印、肖形印、鸟虫书印等丰富多样的古印,吴让之、赵之谦、黄士陵、吴昌硕、来楚生等灿若星河的流派印、名家印。丰富的积累,让韩天衡的“变”,有了薄发的基础。

机会总是等待有准备的人。也是70年代中期,程十发先生托韩天衡刻一私印“古今中外法”,表达他的艺术观点“顺古者亡,逆古者昌”。十发老用此印时刻自省,不要流连于一家一派,而是吸收消化古今中外的优秀技法、理念,不断自我丰腴。程十发无心插柳的嘱托,成了韩天衡溯古而上、面目独造的催化剂。韩天衡在1975年刻的“鲈乡十发”印的边款中写道:“豆庐变局之一格,尚乞云间十发程先生多加点拨也。”

印《鲈乡十发》。边款:豆庐变局之一格,尚乞云间十发程先生多加点拨也。乙卯深秋于沪上,天衡

在篆刻艺术中行至深处,韩天衡发现,古人治印讲究“平中见奇”“静中见动”与自身追求“先声夺人”的艺术理念产生微妙分野——他渴望如京剧名角亮相般,方寸之间即现摄人心魄的视觉张力。正是这种审美取向的觉醒,韩天衡完成了从师古到化古的转变,他重新解构了小篆与汉篆体法,从笔画的表达、章面的布局、字体的姿态、虚实的排布都有全新的诠释,“雄强奇崛”的韩派印风开始崭露头角。

别他人

1982年,韩天衡受西泠印社委托主持编撰《历代印学论文选》,彼时,华东师范大学古籍研究室编著的《历代书法论文选》已问世在先,珠玉在前,这使韩天衡在文献整理过程中格外审慎。面对浩如烟海的古籍文献,他如履薄冰地爬梳剔抉,唯恐有所疏漏,每当发现珍贵资料,便如获至宝,常自嘲有“小民乍富”般的欣喜。编书期间,他得以遍览西泠印社、上海图书馆、上海博物馆、日本静嘉堂文库珍藏的稀见印学典籍。在没有现代化检索设备的年代,他全凭手抄笔录、描摹整理,以近乎虔诚的学术态度反复推敲。正是这份痴迷,使他突破了艺术门类、流派与技法的藩篱。

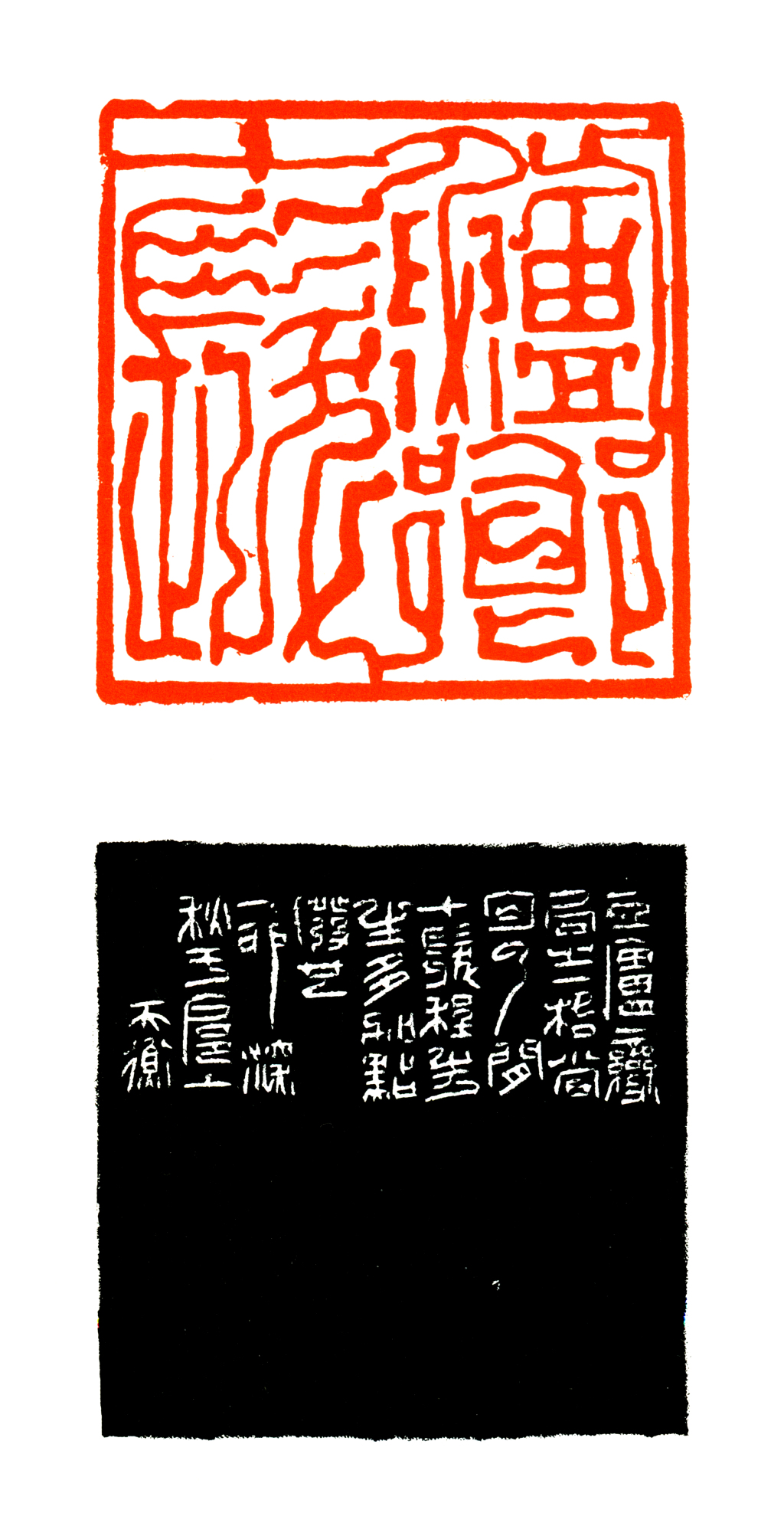

印《悍秀》,边款:悍不难,秀亦不难,难在悍秀兼具,雄渊两备,此乃吾艺旨者也。庚辰二月,天衡并记。/庚辰二月,豆庐刻。/(龙肖形)

“形殊而质同,类别而道通。”同样精益求精的布置也出现在篆刻作品中。《悍秀》即很有韩天衡的“草篆”书风。乍看之下,像是三列四字。耐心细看会发现,“悍”字“心”部刻意放大拉长,立地顶天,左右两点加粗一开一合,与“禾”字开口向下的撇捺、“干”字上翘变形的横划,共同组成犹如编钟般厚重古雅的视觉动线。

韩天衡是施朱布白的高手。从传统意义上讲,白文印的红底是配角,而“悍秀”的朱白二色并驾齐驱、相得益彰。从整体看,“心”字底部粗壮隆起的弧度,与右侧和底边,勾勒出一个红色三角形;“禾”字下半部变形后与底边构成狭长鼓腹的矩形;与右上方“日”字外圈红色遥相呼应,形成大小错落、曲直各异、醒目灵动的红色视觉动线。

从刀法看,书法中“草篆”的错落结体与自由笔势,直接转化为篆刻印文的变形夸张,强烈的书写性依靠刀法传达。印文笔画直中有曲、直曲互用,线条饱满,展现了韩天衡自创的“摇橹”刀法。明清以来,印人用刀或切、或冲、或披,始终恪守一法,韩天衡承袭了吴让之角锋、刀刃、刀背三面用刀,比之以毛笔的笔锋、笔肚、笔根,用手腕配合奏刀的起伏、急缓、轻重,表达书法运笔中提按使转、顿挫起伏的笔意,使“草篆”与刀法革新互为表里,形成“笔意与刀意交织”、拙厚酣畅的复合性风格。

正如边款所言:“悍不难,秀亦不难,难在悍秀兼具,雄渊两备,此乃吾艺旨者也。”

别故我

1980年代,韩天衡进行了大量创新性印格探索。印面上,他尝试了形意兼备的甲骨文、生动活泼的生肖图案以及华美灵动的鸟虫书篆等多种艺术形式,通过变式、变体、变法等手法,展现出源源不断的艺术创造力。在边款处理上,他灵活运用篆书、隶书、行书等多种书体,有时设魏碑界格,再刻阳文,有时两种字体并用、朱白相间。这些精巧的边款虽小犹大,方寸之间尽显苍劲雄浑的艺术魅力。

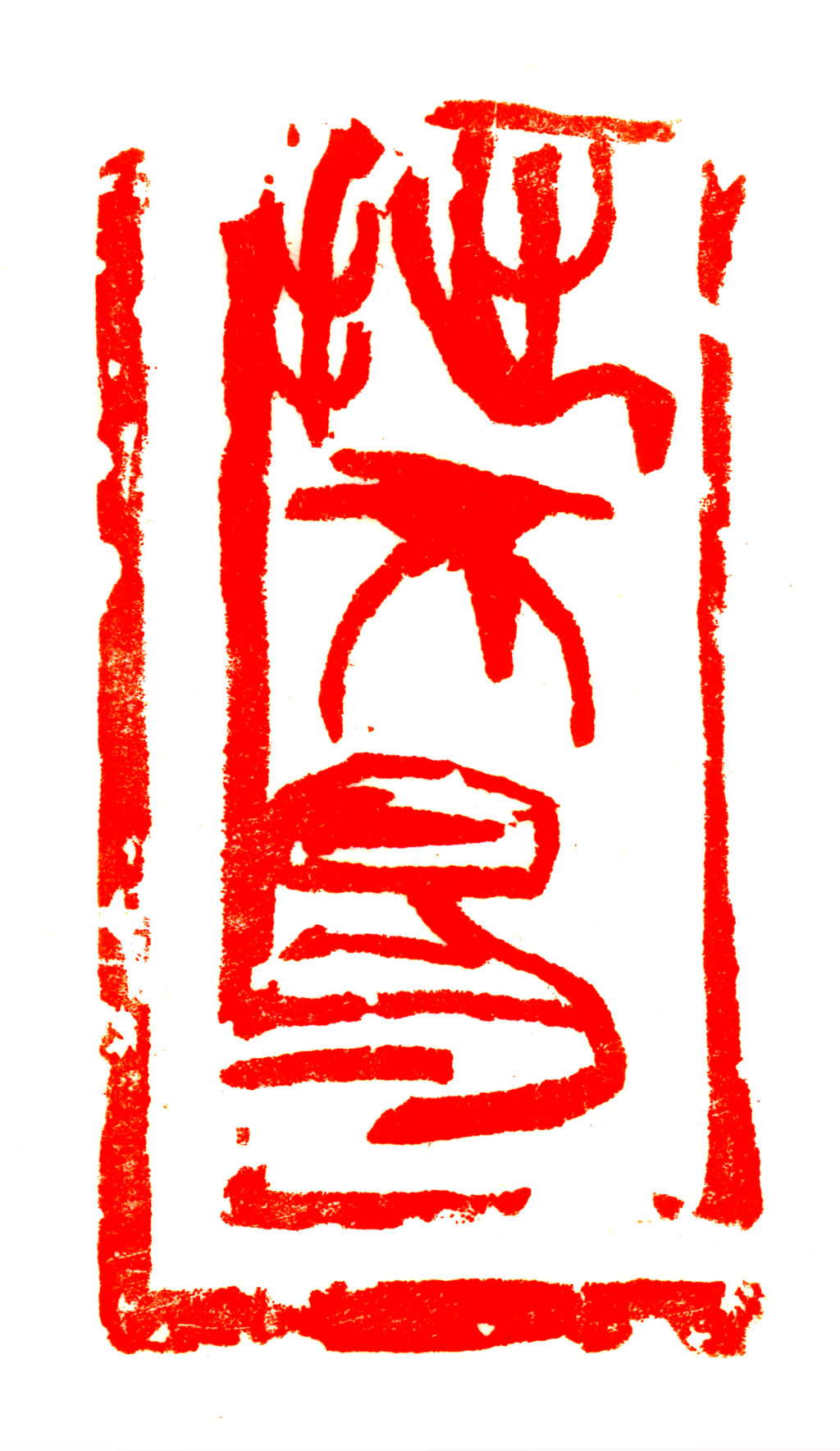

2000年以后,“熟帖生写”和对古文字的重新理解对韩天衡的作品产生了影响,他的朱文印和鸟虫篆在篆法基础上融入楚简笔意,开创了楚竹简入印的先河。

印《虎步》

印《百乐斋主》,边款:乙丑九月天衡制印。

印《拙不易》,边款:丁卯天衡。/拙不易,此治艺至理也。天衡作。

印《学然后知不足》,边款:楚简参中山王舋鼎文为之,前不见印人,吾亦初尝,似可深入。戊子天衡。

韩天衡八十载的艺术求索,不仅是个人风格的淬炼史,更是一部浓缩的中国篆刻现代转型启示录。他凭借“长绳系日”般的执着,在金石书画领域开辟出一条“别古人、别他人、别故我”的革新之路,为篆刻艺术乃至中国传统艺术的赓续与创新提供了鲜活的范本。

(注:本文为节选刊发,注释未收录)

兴业证券已走出业绩低谷,年报投资净收益暴增近30倍、一季报迎来开门红

黄金公司年报“众生相”:上下游业绩冷热不均 生产商谨慎降库存

马来西亚将推迟实施扩大税基计划 贸易战背景下为国内制造商缓解压力

为孩子上学办理“假离婚”后,男方拒绝复婚?女子将前夫告上法院